歯のお守り

2025/03/25

歯痛除け守り(荻窪白山神社:東京都)

歯痛除けの神様としてのいわれ

歯痛除けの神様としてのいわれ

文明年間(15世紀)、関東管領である上杉顕定の家来、中田加賀守の弟が歯痛に悩まされていた。ある日、加賀守の夢枕に神様が現れ、「ここに自生している萩の枝を箸にしてご飯を食べれば、歯痛が治ります」とお告げを受けた。実際に萩の枝の箸で食事したら、歯痛が治り、その霊験が周りにも広まったといわれている。

歯痛除け以外にも

もともとは「歯痛除け御守」だけだったのが、歯痛だけにはとどまらない、歯槽膿漏や歯周病など歯全般の悩みを持つ人の心のよりどころになるために「歯守り」が作られた。

もともとは「歯痛除け御守」だけだったのが、歯痛だけにはとどまらない、歯槽膿漏や歯周病など歯全般の悩みを持つ人の心のよりどころになるために「歯守り」が作られた。

白山歯守(白山神社:神奈川県)

歯苦散(はくさん)の語呂合わせ

石川県にある「白山比咩(ひめ)神社」を総本宮とする白山神社。元々は縁結びの神様とされている。

歯の苦しみを散らす、「歯苦散」の語呂合わせから、歯の健康にまつわるご利益があるともされ、古くから信仰されていたといわれている。

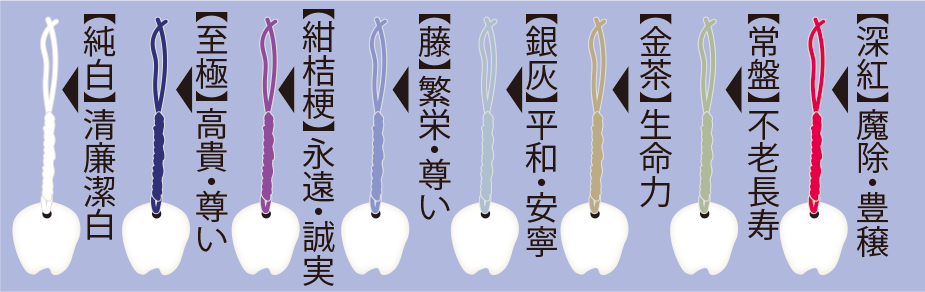

八種の古代色の紐で開運

白い歯をイメージし、同神社の窯で焼き上げた陶器製。8色のストラップにはそれぞれの色にまつわる意味がある。

歯神守(歯神社:大阪府)

元々は歯の神様じゃなかった

元々は歯の神様じゃなかった

江戸中期に淀川が何度も氾濫し、水没するかと心配された際、神社の御神体である巨石が、流れ来る水に歯止めをかけ、付近の水没を防いだといわれている。

そこで「最前線に立って対策をとる」「危機に対峙する」という「歯止祈願」がご利益となったが、歯にあやかって「歯痛鎮静」「健歯護持」「歯業成就」も加えられた。

お守りの購入は

お守りの購入は

お守り、御札の授与をご希望の際は、歯神社から徒歩10分程の綱敷天神社御旅社で購入可能。

平日は社務の関係で留守の事が多いため(水曜定休)、事前に電話等やSNS等で連絡を。

お守りになる「サメの歯」

強さと勇敢さの象徴

強さと勇敢さの象徴

ハワイやオーストラリアなどの観光地にあるお土産物屋などで良く見かけるのが、サメの歯を使ったアクセサリー。

中世のヨーロッパでは、当時最も用心が必要だった毒殺から身を守る手立てとして、貴族たちの間で化石のサメの歯がお守りとして利用されていた。現在でもサーファーなど海に関わる人達が愛用している。

ファッションアイテムとしても人気

サメの歯の中でも希少価値の高い「ホホジロザメの歯」は、それ自体がジュエリーとして価値を持ち、サイズと完全性、形などにより高値で取引されている。

男性だけではなく、女性が身につけるアクセサリーとしても定番的になっており、有名ブランドもテーマで取り上げるなど、ファッションアイテムとして定着している。