実は深い繋がりが!?糖尿病と歯の健康

2025/03/25

生活習慣病の中でもよく聞く「糖尿病」。ご存知の方も多いかと思いますが、歯周病は糖尿病の「第6の合併症」と言われており、深い繋がりがあることが分かってきています。そこで今回は”糖尿病と歯の健康”関係についてご紹介します。

糖尿病とは?

食べたものから分解された糖分が、体内に吸収されにくくなり、血液中に糖分が溜まる(高血糖状態)

この状態が続くと…心臓病、腎臓病、脳卒中、失明などの合併症を引き起こしてしまう!

歯周病が糖尿病と深く関連する病気であるということがわかり、歯周病は「糖尿病の合併症」と言われるようになった。

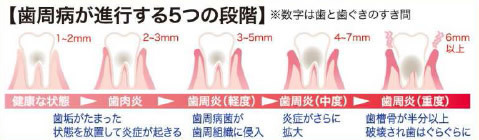

歯周病とは?

歯と歯ぐきの間に住み着く細菌により引き起こされる慢性感染症

詳しくはこちら→ 歯周病治療

糖尿病と歯周病との相互関係

糖尿病から歯周病への影響

- 糖尿病で高血糖状態が続くと、体の中の防御反応が低下して、感染症にかかりやすくなるといわれている。

- 歯周病も細菌感染を原因とするため、糖尿病の人は健康な人に比べて歯周病にかかるリスクが高まる言われている。

- 高血糖状態で歯茎の血管が痛んでしまうことでも、歯周病が進行しやすくなる。

歯周病からと糖尿病への影響

- 歯周病により、歯茎の中で作り出される炎症性物質が、インスリン(血液を介して血糖をコントロールするホルモン)の働きを妨げ、糖尿病を悪化させる可能性がある。

- 特に2型用尿病の方に関しては、歯周病の歯周治療を行うことで、インスリン抵抗性が改善することなどが報告されている。

歯周病の危険因子

この3つが絡み合うと互いの影響を強めるように作用することがあるので注意!

【1】細菌因子(原因のおおもと)

歯や歯ぐきの間に住み着く細菌の塊(プラーク)に接している歯肉が、様々な刺激を受けて炎症を起こし、歯周組織を徐々に蝕んでしまう。

【2】宿主因子(起こりやすくなる体の状態)

細菌に対する体の抵抗力が弱くなっていたり、口の中が細菌の活動を手助けするような状態になっていたり、歯周組織が破壊されやすい状態になると、わずかな細菌の攻撃を防ぎ切れず、発病・進行してしまう。

【3】環境因子(起こしやすくする生活習慣)

喫煙や精神的なストレス、飲酒などの生活習慣、プラークなどのできやすい糖分の多い食べ物や、やわらかい食べ物を好んで食べたり、間食回数が多いといった食習慣も、歯周病の原因となると考えられている。

予防するには?

毎日の歯みがき

歯周病を予防するためには、毎日しっかりと歯を磨き、歯周病菌の温床になる歯垢(しこう)を取り除く。 夜寝る前には、時間をかけてていねいに歯を磨く。

詳しくはこちら→ マイ歯ブラシの選び方

ストレスをためない

ストレスは歯周病の発症や悪化の原因! 趣味やスポーツ、ゆったりした入浴や十分な睡眠でストレス解消を。